Mit 1000 Bildern durch 700 Jahre Beilsteiner Geschichte 13

Von den Beilsteiner Sukkot-Dächern, oder wie die örtlichen Juden göttliche Gebote während des Laubhüttenfestes kreativ umsetzten.

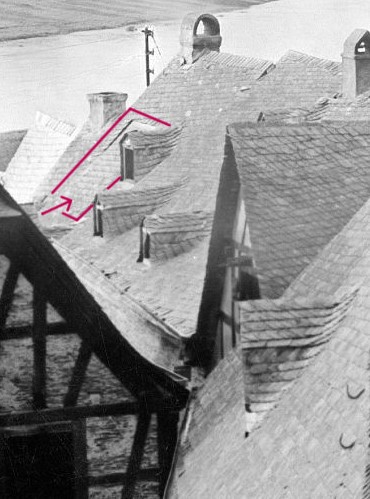

Die Fotografien bilden die bis 1963 in Beilstein bestehende Jugendberge (heute Gästehaus des „Hotel Haus Lipmann“) ab. Das schiefer-gedeckte Satteldach konnte während des Laubhüttenfestes sowohl auf der nördlichen, als auch der südlichen Seite teilweise aufgeklappt werden. (Beide Aufnahmen um 1890-1900)

Zur Geschichte des Sukkotfestes

Das Sukkotfest oder Laubhüttenfest wird von den Juden in jedem Herbst als „Fest des Einsammelns“ nach der Obsternte und der Weinlese gefeiert (2). Zunächst war das Fest ein reines Erntedankfest, welches fröhlich mit Tanz und einem gemeinsamen Festessen am Wohnort begannen wurde. In späterer Zeit wurde es mit einer Wallfahrt zum Tempel in Jerusalem verbunden. Das einwöchige Fest begeht den ersten und den achten Tag als Höhepunkte. Am letzten Tag wird das Fest mit einem großen gemeinsamen Gottesdienst beendet. Neben dem Passachfest (3) und dem Shavuot/Wochenfest (4) gilt das Sukkotfest als eines der wichtigsten Feste im jüdischen Jahreskreislauf. Es fällt nach dem jüdischen Kalender in den siebten Monat (Tischri), auf den 15. Bis 21. Tag dieses Monats. Die Umrechnung in einen christlichen Monat muss unter Berücksichtigung der jüdischen Schaltjahre vorgenommen werden, fällt aber grundsätzlich in die Herbstmonate September oder Oktober (5).

„Mose führt das Volk Israel durch das Meer“ –

Darstellung des 12. Jahrhunderts aus dem Hortus Deliciarum der Äbtissin Herrad von Landsberg.

Nach der Wüstenwanderung der Israeliten, d.h. der Flucht aus Ägypten unter der Anführerschaft Moses bekam das Sukkotfest eine weitere Bedeutung.

Nach der Wüstenwanderung der Israeliten, d.h. der Flucht aus Ägypten unter der Anführerschaft Moses bekam das Sukkotfest eine weitere Bedeutung.

Es erinnert alljährlich an die Befreiung aus der ägyptischen Sklaverei. Die Tora beschreibt die entbehrungsreiche vierzigjährige Wüstenwanderung der Israeliten auf der Suche nach dem gelobten Land.

In dieser Zeit boten lediglich Zelte und provisorisch errichtete Hütten Schutz vor Wind und Wetter.

Zur Bedeutung der Sukkah (Laubhütte)

Der alte Brauch der Israeliten acht Tage lang, während der Festwoche in einer sukkah, also einer Hütte aus Laub und Zweigen zu wohnen, besteht im Judentum bis heute. Ein möglicher Bezugspunkt waren die Weinbergshütten, die man im Weinberg während der Weinernte errichtete. Hütten aus Zweigen und Blättern geformt, sollten zeitweise Schutz und Übernachtungsmöglichkeit bieten. Dieser Erklärungsansatz würde den Laubhütten Beilsteins, als einem Ort mit jahrhundertealter Weinbautradition noch eine ganz besondere Bedeutung verleihen. Der religiöse Hauptgrund für die Errichtung von Laubhütten findet sich, wie bereits erwähnt in der Tora und wird begründet mit einer Anweisung Gottes auf dem Berg Sinai an Moses. In der Tora steht geschrieben:

„Am 15. Tag des 7. Monats, wenn ihr die Ernte eingebracht habt, sollt ihr sieben Tage lang das Laubhüttenfest zu meiner Ehre feiern. Der erste und der achte Tag sind Ruhetage. Am ersten Tag sammelt ihr die schönsten Früchte eurer Bäume sowie Palmwedel, Zweige von Bachpappeln und anderen dicht belaubten Bäumen. Feiert sieben Tage lang ein fröhliches Fest für mich, den Herrn, euren Gott. Jedes Jahr sollt ihr im siebten Monat eine Woche lang feiern! Diese Ordnung gilt für alle Generationen, wo auch immer ihr lebt. Während der Festwoche sollt ihr in Laubhütten wohnen; das gilt für alle Israeliten im Land. So behalten eure Nachkommen für alle Zeiten im Gedächtnis, das ich euch Israeliten in Laubhütten wohnen ließ, als ich euch aus Ägypten führte. Ich bin der Herr, euer Gott!“ (6) Diese in der Tora recht genau beschriebene Vorgehensweise gibt die wichtigsten Anleitungen zum Bau einer temporären Hütte vor. Die Hütte soll zeitweise für die Dauer des Laubhüttenfestes errichtet werden. Die Wände können aus unterschiedlichen Materialien bestehen (Holz, Flechtwerk, Stoffbahnen oder ähnliches). Das Dach soll weitestgehend offen gestaltet sein. Über einem Gitterwerk werden Palmwedel, großblättrige Pflanzen oder auch Zweige von Nadelbäumen gelegt. Die schattenspendende Wirkung darf Regen nicht gänzlich abhalten. Sonnenlicht, Mondschein und Sterne sollen die Dachabdeckung durchdringen können. Im Laufe der Zeit haben sich viele Familien ihre Sukkothütten aus vorgefertigten Teilen zusammengestellt, die zu Beginn des Festes nur noch zusammenmontiert werden mussten. Kaum eine hat die Verfolgungszeit im Nazi- Deutschland überstanden.

Ein seltenes Beispiel ist die sogenannte „Fischacher Laubhütte“, die 1937 von einer Jüdin bei der Flucht aus ihrem bayerischen Dorf nach Palästina in Einzelteilen, verpackt in einer großen Holzkiste, mitgenommen wurde.

Die um 1840 von einem Schreiner angefertigte Fischacher Laubhütte schmückt sich im Inneren mit wertvoller Bemalung.

Nur selten waren die Hütten so kostbar ausgestaltet. Die Art und Weise, wie die Sukkothütte ausgeschmückt wurde, war durchaus ein Spiegel für die gesellschaftliche Stellung der Besitzerfamilie. ![]()

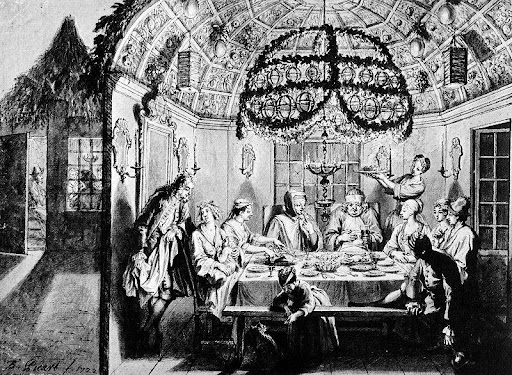

![]() Bernard Picart bildet in seiner Darstellung aus dem Jahre 1722 eine recht luxuriös gestaltete Hütte ab.

Bernard Picart bildet in seiner Darstellung aus dem Jahre 1722 eine recht luxuriös gestaltete Hütte ab.

So etwas konnte sich zu Beginn des 18. Jahrhunderts nur eine betuchte bürgerliche Familie leisten.

Laubhütten, die sich auf einem Dachboden befanden waren eher selten.

Um die Vorschrift aus der Tora nach der Durchlässigkeit von Sonnen- und Mondlicht nachzukommen, musste ein Teil der äußeren Dachhaut aufklappbar sein, was technisch nur schwer umsetzbar war.

Daher blieb diese Methode ein seltener Ausnahmefall.

Der ursprüngliche Ortskern Beilsteins umfasste bis zur Erschließung des Neubaugebietes in den 1980er Jahren nur einige hundert Quadratmeter. Die 1310 errichtete Stadtmauer unterhalb der Burg ließ nur Raum für den Marktplatz und wenige winzige enge Gassen. Die Bebauung war dementsprechend kleinteilig und eng. Das Anwachsen der Einwohnerschaft seit dem ausgehenden Mittelalter führte zu weiteren Anbauten, Aufbauten und Erweiterung bestehender Bausubstanz.

Eine stetige Verdichtung der Bebauung war das Ergebnis dieser Entwicklung. (8) Kaum ein Haus besaß einen Hof, Garten oder Vorplatz. Diese Gegebenheit erlaubte es den jüdischen Beilsteinern kaum ihre Laubhütten während des Sukkotfestesim Freien zu errichten.![]()

Jüdisches Wohnhaus an der Klostertreppe (heute Ferienpension Sausen), lt. Bericht der Besitzer und des Beilsteiner Dachdeckers Gietz bis in die 1970er Jahre Sukkotluke im oberen Bereich des Mansarddaches nachweisbar.

Welcher Beilsteiner Jude als erster auf die Idee kam auf dem Dachboden des Hauses seine Laubhütte zu errichten, ist nicht zu sagen. Auch ist nicht bekannt, wann dieses geschah. Man kann wohl davon ausgehen, dass die meisten dieser Dachkonstruktionen in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts im Ort eingebaut wurden. Also zu einem Zeitpunkt in dem die Anzahl jüdischer Beilsteiner ihren Höhepunkt erreichte (9). Erfunden haben die Beilsteiner Juden dieses Dachkonstrukt kaum. Es gibt vielfältige Beispiele für den Bau einer Sukkah auf Dächern bzw. unterhalb eines aufklappbaren Satteldaches. Das sind zumeist singuläre Einzelbeispiele, die auch geografische und räumliche Besonderheiten wiedergeben. In Gegenden, in denen eine Dacheindeckung mit Tonziegeln vorherrschte finden sich kaum Beispiele. Eine aufklappbare Aussparung in einem Ziegeldach ist technisch kaum umsetzbar. Das kippbare Element wäre zu schwer und der Kantenbereich würde Regenwasser nicht ausreichend ableiten. Bei einem Schieferdach spielen diese Probleme eine geringere Rolle, es ist leichter und kann Regenwasser besser ableiten.

Welcher Beilsteiner Jude als erster auf die Idee kam auf dem Dachboden des Hauses seine Laubhütte zu errichten, ist nicht zu sagen. Auch ist nicht bekannt, wann dieses geschah. Man kann wohl davon ausgehen, dass die meisten dieser Dachkonstruktionen in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts im Ort eingebaut wurden. Also zu einem Zeitpunkt in dem die Anzahl jüdischer Beilsteiner ihren Höhepunkt erreichte (9). Erfunden haben die Beilsteiner Juden dieses Dachkonstrukt kaum. Es gibt vielfältige Beispiele für den Bau einer Sukkah auf Dächern bzw. unterhalb eines aufklappbaren Satteldaches. Das sind zumeist singuläre Einzelbeispiele, die auch geografische und räumliche Besonderheiten wiedergeben. In Gegenden, in denen eine Dacheindeckung mit Tonziegeln vorherrschte finden sich kaum Beispiele. Eine aufklappbare Aussparung in einem Ziegeldach ist technisch kaum umsetzbar. Das kippbare Element wäre zu schwer und der Kantenbereich würde Regenwasser nicht ausreichend ableiten. Bei einem Schieferdach spielen diese Probleme eine geringere Rolle, es ist leichter und kann Regenwasser besser ableiten.

Nicht exakt zuzuordnende Abbildung eines Beilsteiner Sukkot-Daches, entnommen aus einer Beilage des Frankfurter Volksblattes, Amtliches Organ der NSDAP für den Gau Hessen-Nassau.

Die Auswahl des Bildmaterials, vor allem die Abbildung des Sukkot-Daches in diesem Zeitungsartikel über die Beilsteiner Familie Koppel zeigt, dass auch den Machern eines NSDAP Pamphletes die Bedeutung solcher Dächer im Erscheinungsjahr 1937 durchaus bekannt war. ![]()

Das letzte noch vorhandene Haus in Beilstein (nach der letzten Besitzerin genannt: „Sann`sche Haus“), versehen mit einem Sukkotdach wurde Anfang der 1990er Jahre abgerissen. Die letztmalige Nutzung der Dachöffnung dürfte da aber schon rund 70 Jahre in der Vergangenheit gelegen haben. Einige Fotodokumente haben sich erfreulicherweise erhalten.

![]() Bei Umbauten und Abrissarbeiten stieß man in den letzten Jahren auf bauliche Fragmente und Spuren im Dachbereich, aber auch im Inneren der ehemals jüdischen Wohnhäuser.

Bei Umbauten und Abrissarbeiten stieß man in den letzten Jahren auf bauliche Fragmente und Spuren im Dachbereich, aber auch im Inneren der ehemals jüdischen Wohnhäuser.

Grob gesagt funktionierten die kippbaren Dachflächen (in Beilstein zwischen einem und drei Quadratmeter groß) ähnlich wie ein modernes Dachfenster. Über die Mittelachse wurde das Dachelement um etwa 90 Grad gedreht. Mit Hilfe von Seilen und Gegengewichten wurde der Vorgang erleichtert und der kippbare Dachbereich an der gewünschten Stelle arretiert.

Heute gibt es noch zwei lebende Zeitzeugen im Ort, die Örtlichkeit und Gestaltung der Sukkotdächer aus eigener Beobachtung bezeugen können.

Gertrud Ostermann (geb. 1944) hat im Dachbereich des heutigen Hotels „Gute Quelle“ ihr Kinder- und Jugendzimmer besessen. Sie kann Aussehen und Funktion der ehemaligen Sukkot-Luke im Inneren des Dachstuhles heute noch beschreiben.

Das Foto aus dem Jahr 1935 lässt die Ausmaße anhand der sichtbaren Schattenkanten gut nachvollziehbar machen.

Der 1934 geborene Bernd Jobelius berichtet gerne über sein „Weihnachtserlebnis“ im damaligen Elternhaus in der Beilsteiner Weingasse.

Das Gebäude im jüdischen Besitz, an die alte Synagoge angrenzend und lange Zeit genutzt als Wohnhaus für den jüdischen Lehrer und Schlächter, wurde 1925 von seinen Eltern gekauft.

Die Familie Jobelius wohnte hier mit ihren Kindern.

Im dritten Stock wurde das Wohnzimmer eingerichtet. In der Wohnzimmerdecke gab es eine Holzluke, die den Dachboden mit dem Wohnzimmer verband. Bei geöffnetem Sukkotdach und offener Luke konnte die hier vormals wohnende jüdische Familie das komplette Sukkotfest in ihrem Wohnzimmer zubringen.

Bernd Jobelius nutzte die vorhandene Luke in den 1930er und 1940er Jahren als Kind, um über den Umweg Dachboden in das verschlossene „Weihnachts-Wohnzimmer“ zu gelangen und von den Süßigkeiten zu naschen. ![]()

![]() Ebenfalls in der Weingasse befindet sich ein langgestrecktes dreistöckiges Wohnhaus. Auch hier wussten sich die ehemals jüdischen Bewohner zu helfen, was die Einhaltung der Toravorschriften während des Laubhüttenfestes betrifft.

Ebenfalls in der Weingasse befindet sich ein langgestrecktes dreistöckiges Wohnhaus. Auch hier wussten sich die ehemals jüdischen Bewohner zu helfen, was die Einhaltung der Toravorschriften während des Laubhüttenfestes betrifft.

Während der Renovierungsarbeiten in den 2010er Jahren kam eine etwa 120 X 120 Zentimeter große Aussparung im Dielenboden zwischen dem 1. Stock und dem Parterrebereich zu Tage.

Diese Aussparung ergibt nur Sinn, wenn es in den drei Ebenen darüber bis in den Dachbereich hinein ebenfalls Öffnungen gegeben hat. Diese Sukkot-Luke mit Maßen von ca. 200cm X 100cm ist zugleich die größte nachweisbare Dachöffnung im Ort. Das Beispiel zeigt, wie fantasievoll Juden in Beilstein vorgegangen sind um einerseits ihren Wohnkomfort beizubehalten und gleichzeitig die halachischen Gesetze zum Laubhüttenfest einzuhalten.

Alle diese Beispiele sind in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten leider nicht festgehalten und dokumentiert worden. Das Bestehen der Sukkot-Dächer als einzigartiges kulturhistorisches Zeugnis für das jahrhundertealte jüdische Leben in Beilstein hat sich nur in wenigen fragmentalen Bilddokumenten und Zeitzeugenberichten erhalten.

Quellen

- Schleindl Angelika: Spuren der Vergangenheit. Jüdisches Leben im Landkreis Cochem-Zell, hrsg. Vom Landkreis Cochem-Zell, Briedel 1996, S. 132

- 2. Buch Mose 23, 16

- Das Pessachfest war in der 600 Jahre währenden Zeit des zweiten Jerusalemer Tempels (etwa 530 vor unserer Zeitrechnung bis 70 n.u.Z.) eines der drei Wallfahrtsfeste. Das Familienfest beginnt am Vorabend mit dem traditionellen Sederabend und wird in der Woche vom 15.-22. Nisan gefeiert (in Israel ein Tag weniger). Nach Umrechnung der jüdischen Zeitrechnung fällt Pessach in die Monate März oder April. Während des einwöchigen Festes verzehrt man ungesäuertes Brot (Matze). Pessach erinnert an den Auszug der Israeliten aus Ägypten (Exodus) als Erinnerung an die Befreiung der Israeliten aus der Sklaverei.

- Das Shavuotfest oder Wochenfest wird jährlich am 6. Siwan gefeiert. Das sind sieben Wochen nach Pessach und fällt nach Umrechnung entweder in den Monat Mai oder Juni. Das Fest hat mehrere Bedeutungen. Es ist ein Erntedankfest und bezieht sich insbesondere auf die Weizenernte, soll aber auch an den neuerlichen Empfang der steinernen Gesetzestafeln durch Mose am Berg Sinai erinnern. In der Synagoge verbringen viele Gläubige Zeit mit dem Lesen der Tora, insbesondere dem Studium der zehn Gebote.

- Die jüdische Tora datiert die Schöpfung der Welt 3761 Jahre vor den Beginn der christlichen Zeitrechnung. Um von der christlichen Jahreszählung zur jüdischen Zählung zu gelangen muss man grob gerechnet 3760 Jahre hinzuzählen. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass der jüdische Kalender in einem Zeitabschnitt von 19 Jahren in jeweils sieben Jahren (Schaltjahren) einen zusätzlichen 13. Monat vergibt. Das macht den direkten Vergleich mit dem christlichen Kalender komplizierter und bedarf bei der Bestimmung eines exakten Datums einer präzisen Umrechnung.

- 3. Buch Mose 23,39-42

- hdbg.eu/juedisches_leben/gemeinde/fischach/270

- vgl.: Vogts Hans: Kunstdenkmäler in der Rheinprovinz – Band Kreis Zell, Düsseldorf 1938, S. 55-79

- Schleindl Angelika: Spuren der Vergangenheit. Jüdisches Leben im Landkreis Cochem-Zell, hrsg. Vom Landkreis Cochem-Zell, Briedel 1996, S. 132ff

- www.juedisches-museum.org