Beilstein und seine jüdische Gemeinde

Von Rainer Vitz

Jüdisches Leben im ausgehenden Mittelalter

Beilstein war seit Anfang des 14. Jahrhunderts, also des Spätmittelalters, der Ort im heutigen Kreis Cochem- Zell mit der bedeutensten jüdischen Gemeinde.

Das Leben einer jüdischen Minderheit in der christlichen Mehrheitsgesellschaft war im ausgehenden Mittelalter bzw. frühen Neuzeit geprägt von zahlreichen Problemen mit eben dieser Mehrheitgesellschaft und der Obrigkeit, die natürlich ebenfalls christlich war. Noch weit mehr als ihre christlichen Nachbarn, waren die Juden im starken Maße abhängig vom Wohlwollen der jeweiligen Herrschaft. Bis ins 16. Und 17. Jahrhundert war das Aufenthaltsrecht stets ungesichert und musste mit dem Erwerb von Schutzbriefen – die es mitunter bis ins 19. Jahrhundert gab – immer wieder erneuert werden.

Auch das Zusammenleben mit den christlichen Nachbarn war gekennzeichnet durch die Jahrhunderte währende christliche Diffamierung des Judentums als der „ Religion der Gottesmörder und Ungläubigen“.

So lag es nahe, dass die Juden vor allem in den Städten, mitunter aber auch in den viel kleineren jüdischen Landgemeinden, wie Beilstein exemplarisch eine darstellt, bestrebt waren eine gewisse Autonomie und Selbstverwaltung anzustreben. Die großen Judengemeinden wie Trier, Mainz, Worms, Speyer etc. organisierten sich in eigenen Gemeinden, mit zum Teil eigener Gerichtsbarkeit, Wohlfahrtseinrichtungen, Beerdigungsgesellschaften, Schulen, Spitälern usw.

In den kleinen Landgemeinden mit weit weniger Gemeindemitgliedern war dieses unweit schwieriger. Die Autonomie wurde von der Obrigkeit nur soweit gewährt, wie es ihr nützlich erschien. Das war oft im Steuer- und Abgabenwesen der Fall. Die christlichen Herrscher hatten es einfacher die gewünschten Abgaben und Steuern direkt mit der jüdischen Gemeinde abzurechnen, als mit jedem Juden einzeln.

Zugleich waren die Juden im Alltag ständig im Kontakt mit ihren christlichen Mitbewohnern. Sei es als Nachbarn, Händler, Bettler oder Geschäftspartner. Man traf sich auf der Straße, dem Markt oder der Schankwirtschaft. Dieses ambivalente Verhältnis ließ die Juden als Wanderer zwischen den Welten erscheinen. In den großen Judengemeinden der frühen Neuzeit war der Kontakt zwischen Christen und Juden mitunter gering. In den kleinen Landgemeinen war dieser alltägliche Kontakt gar nicht zu vermeiden. Hier ist Beilstein mit seinem geografisch sehr eingeschränkten Territorium ein hochspannendes Beispiel.

Was Johann von Braunshorn 1310 bewog den 10 jüdischen Familien Raum für ihre Besiedlung ausschließlich hinter der nördlichen und teilweise westlichen Stadtmauer zu gewähren ist heute schwer zu sagen. Ob er ein abgeschlossenes Ghetto (das heißt einen separierten und verschließbaren Stadtbereich) für die Beilsteiner Juden vorsah, ist er unwahrscheinlich. Die beiden überbauten Tore, die heute in Beilstein in der Forschung mitunter als Eingangs- bzw. Ausgangstore des Judenviertels bezeichnet werden, sind weit jüngeren Datums.

Wahrscheinlicher ist es, dass Johann von Braunshorn das Gewähren der jüdischen Ansiedlungen mit dem Bau bzw. Unterhalt der Stadtmauer in diesem Teil Beilsteins im Jahre 1310 verband. Auch dürfte es den angesiedelten Juden leicht gefallen sein sich im nord-westlichen Teil Beilsteins gewissermaßen zu separieren. Eine Separierung war nicht unbedingt von der Obrigkeit vorgegeben, sondern lag auch im Interesse der Juden selber. Völlig unterschiedlicher Kult, verschiedene Feiertage, andersartige Feste, Essgewohnheiten, Betzeiten , ein komplett andersartiges soziales Gefüge, all das machte ein Zusammenleben zwischen Christen und Juden in unmittelbarer Nachbarschaft nicht konfliktfrei. Ein Zusammenleben mit jüdischen Nachbarn hat den Alltag hier sicherlich einfacher gemacht. (Der Begriff Ghettoisierung sollte vor Beginn des 16. Jahrhunderts nicht verwendet werden, da er auf die Verbannung sephardischer Juden auf eine vorgelagerte Insel Venedigs ab etwa 1500 rekuriert).

Die Ansiedlung der Jüdischen Gemeinde in Beilstein im Jahr 1310

Der erste bedeutende Herrscher auf Beilstein, Johann von Braunshorn war Haushofmeister von König Heinrich VII , hatte diesem wohl gute Dienste geleistet und stand ihm recht nahe. Heinrich verlieh ihm 1309/10 das Stadtrecht und genehmigte ihm die Ansiedlung von zunächst 40 Bürgern und 10 jüdischen Haushaltsvorständen mit ihren Familien. Die Anzahl von 10 Familien war kein Zufall – konnte eine eigenständige jüdische Gemeinde mit regelmäßigem Gottesdienst sich erst gründen mit dem Bestehen des sogenannten Minjans (das heißt zehn oder mehr im religiösen Sinne mündige Männer). Heinrich VII hatte an der Gründung der jüdischen Gemeinde in Beilstein auch ein eigenes Interesse. So spülten ihm zehn weitere Schutzjuden diverse Einnahmen ( Leibzoll, Krönungssteuern, Toleranzgeld für den Aufenthalt im Reich und weitere Abgaben) in seine Schatullen. Johann von Braunshorn konnte sich ebenfalls über das Erheben von diversen Steuern freuen, die er von den Juden einnahm. So machte alleine das den Juden auferlegte Schirmgeld im ersten Jahr schon eine Summe von 16 Mark Silber Kölnisch aus. Die Ansiedlung der Juden ganz zu Beginn der Beilsteiner Stadtgründung hatte also insbesondere fiskalisch/ ökonomische Gründe.

Die meisten der 1310 nach Beilstein gekommenen Juden kamen vom Mittelrhein, insbesondere aus Oberwesel. Im Raum Oberwesel/ Bacharach kam es seit 1287 immer wieder zu Ritualmordvorwürfen an den Juden. Man warf ihnen vor den 16 jährigen Weinbergsarbeiter Werner im Jahre 1287 ermordet zu haben um sein Blut beim Passachfest zu verwenden. In Folge dieser absurden antijudaistischen Vorwürfe und der damit einhergehenden Pogromstimmung verließen zahlreiche Juden Oberwesel.

Die Beilsteiner Synagoge

Es ist davon auszugehen, dass die zehn jüdischen Familien rasch bestrebt waren in dem, ihnen zugewiesenen Territorium ein eigenes Bethaus zu errichten. Eine eigene Betstätte (griechisch: Synagoge, bedeutet so viel wie Haus der Zusammenkunft) ist im Gegensatz zu einer christlichen Kirche kein geweihter Ort mit ausschließlicher Gottesdienstfunktion, sondern oftmals ein Mehrfunktionsraum. Ein jüdischer Gottesdienst könnte theoretisch an jedem Ort der Welt stattfinden. Voraussetzung ist lediglich das Vorhandensein des Minjans und bestimmter kultischer Gegenstände.

Berücksichtigt man, dass die Synagoge (insbesondere in den kleinen jüdischen Landgemeinden) zumeist auch als Lehrraum zur Unterweisung der Tora genutzt wurde, dass hier mitunter Hochzeiten, Familienfeste und andere jüdische Feste gefeiert wurden, ist es hochwahrscheinlich, dass die Beilsteiner Judengemeine von Beginn an, d.h. ab 1310 ein solches Versammlungshaus angestrebt hat. Dieses wird sie mit Sicherheit auch im jüdischen Viertel gebaut haben. Ob jenes Haus nun an der gleichen Stelle stand, wo sich heute das Gebäude der ehemaligen Synagoge befindet (Weingasse 13), ist eine der interessantesten Fragen, die sich heute dem Historiker in Beilstein stellt.

Unwahrscheinlich ist dieses nicht, warum sollte der Baugrund gewechselt haben? Das heutige Gebäude stammt, was die Westfassade angeht, aus dem ersten Drittel des 19. Jahrhunderts; die Ostfassade dem Ortsinneren zugewandt hochwahrscheinlich aus dem 18. Jahrhundert. Ob der Kern des Gebäudes, hier vorallem der hintere Teil zur Weingasse hin gelegen älteren Datums ist, müsste durch eine intensive bauhistorische bzw. dendrochronologische Bestandsuntersuchung geklärt werden. Das Gebäude mit den Maßen 6m X 5,50 Meter schloss sich zunächst unmittelbar an die moselseitige d.h. westliche Stadtmauer an. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurden die Parzellen an der Stadtmauer geteilt und man genehmigte eine Erweiterung über die Mauer hinaus.

Die Synagoge wurde somit um etwa 3 Meter nach Westen verlängert, was den Gottesdienstraum, aber auch die Frauenempore um Einiges vergrößerte.

Die Vergrößerung der Synagoge geht einher mit dem Bedeutungsgewinn der Beilsteiner Judengemeinde zu Beginn des 19. Jahrhunderets.

Einige Zahlen mögen dieses verdeutlichen:

Die erste verlässliche Einwohnerzählung aus dem Jahr 1807 (zu diesem Zeitpunkt war unser Gebiet Teil des französischen Staates) gibt eine Zahl von 47 jüdischen Bewohnern wieder.

1818 lebten bereits 73 Juden in Beilstein und machten damit rund 30% der Gesamteinwohnerschaft aus. Selbst 40 Jahre später wurden noch 79 Juden in Beilstein gezählt.

Ab den 1870er Jahren ging diese Zahl dann kontinuierlich zurück.

Erklärlich einerseits mit starken jüdischen Emigrationswellen, vor allem in die USA.

Zum zweiten mit dem wirtschaftlichem Aufschwung zu Beginn des Deutschen Kaiserreiches, der viele Landjuden in die urbanen Zentren mit ihren besseren Verdienst- und Ausbildungsmöglichkeiten zog.

Eine Mikwe in Beilstein?

Zu einer jüdischen Gemeinde gehört seit alters her eine Mikwe, also ein rituelles Tauchbad. Die Mikwen dienten nicht der Reinigung d.h. Körperpflege sondern der rituellen Befreiung von „Unreinheiten“, zu denen bestimmte Körperflüssigkeiten, aber auch der Kontakt zu Toten gehört. Der Besuch des Gottesdienstes war mitunter ohne den Besuch der Mikwe nicht möglich. Eine Jüdische Gemeinde mit reichhaltigem jüdischen Leben und Synagogenbetrieb, wie dies in Beilstein der Fall war, ist kaum vorstellbar ohne ein eigenes kultisches Bad. Es ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass die Beilsteiner Judengemeinde eine solche Mikwe besaß. An dieser Stelle sei nur die bedeutende Mikwe in der Bruttiger Synagoge erwähnt; und die Bruttiger Judengemeinde war sehr viel kleiner als die Beilsteiner Gemeinde.

Unter Berücksichtigung dieser Gegebenheiten und der Bedeutung der Beilsteiner Judengemeinde für den ganzen Moselkrampen kann es als nahezu gesichert gelten, dass die Synagoge eine eigenes kultisches Ritualbad besaß. Die Zuleitung mit „lebendigem Wasser“ (das konnte Grundwasser, Quellwasser, Regenwasser, aber auch alle anderen fließenden Gewässer sein) war durch den nahegelegenen Hinterbach (heute überbaut mit der Umgehungsstraße Alte Wehrstraße) gegeben. Je nach Grundwasserstand war noch nicht einmal diese Zuleitung von Nöten. Wahrscheinlich hat sich dieses kultische Becken im tonnengewölbten Keller des Synagogengebäudes befunden und war durch zwei Treppen gut mit dem Gottesdienstraum verbunden. Auch hier würde eine bauhistorische Untersuchung Gewissheit verschaffen, was sich unter dem in den 1920er Jahren eingezogenen Betonestrich verbirgt.

Die Beilsteiner Judenschule

Interessanterweise wurde die Synagoge bis vor wenigen Jahrzehnten von allen Beilsteinern als „Juddeschull“ bezeichnet. Das ist keine christliche Fremdbezeichnung sondern war der eigene jüdische Titel für diesen Bau.

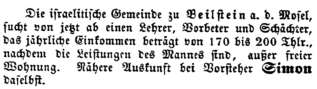

Lernen und Lehren haben im Judentum traditionell eine sehr große Bedeutung. Nicht nur der Disput und die Interpretation religiöser Schriften waren den Juden wichtig, es galt auch als wichtig den Kindern, insbesondere den Jungen Sprachkenntnisse, Rechnen, Schreiben, Geografie und Naturwissenschaften zu vermitteln. Mit der Einführung der allgemeinen Schulpflicht in der Preußischen Rheinprovinz wurde es 1824 auch den jüdischen Gemeinden erlaubt öffentliche konfessionelle Schulen einzurichten. Die zu diesem Zeitpunkt schon recht bedeutende Judengemeinde Beilsteins nahm diese Möglichkeit wahr und erweiterte das Synagogengebäude in den Folgejahren moselseitig über die ehemalige Stadtmauer hinaus um knapp drei Meter. Der nun entstandene Raum wurde durch vier neue Fenster ausreichend belichtet und bot etwa 20 Schulkindern Platz. Raphael Marx , erster namentlich erwähnter Lehrer, unterrichtet zwischen 1837 und 1842 bis zu 20 jüdische Schüler. Sein Nachfolger wurde im gleichen Jahr Samuel Borek. Aber schon im darauf folgenden Jahr, 1843 verließ Lehrer Borek Beilstein wieder. Vor allem die Abwanderung junger Familien ließ die Zahl der Schulkinder auf 12 absinken. Die Beilsteiner Judengemeinde konnte unter diesen Umständen keinen eigenen Lehrer mehr bezahlen und beendete den Schulbetrieb. Noch einmal versuchte man eine eigene jüdische Schule aufzubauen.

Zwischen 1863 und 1866 suchte die Israelitische Gemeinde zu Beilstein per Anzeige einen jüdischen Lehrer, den man schließlich in Person des Karl Simon fand. Aber schon ein Jahr später 1867 entließ man ihn. Simon war der letzte Lehrer in der jüdischen Beilsteiner Schule. Danach gab die Gemeinde endgültig den Versuch auf eine eigene Schule zu betreiben, zumal die ganze Judengemeinde unter Bedeutungsverlust litt und immer kleiner wurde. Ab 1867 besuchten die jüdischen Kinder die katholische Dorfschule im Beilsteiner Bürgerhaus auf dem Marktplatz.

Der jüdische Friedhof

Der jüdische Friedhof Beilsteins liegt östlich der Burg in einem kleinen Wäldchen, etwa 300 Meter außerhalb des Ortskernes. Er wurde wohl im 17. Jahrhundert angelegt. Hier bestatteten nicht nur die Beilsteiner Juden ihre Toten, sondern auch Familien aus dem naheliegenden Senheim, Mesenich, Ediger-Eller, Bremm und Bruttig.

Ein Friedhof ist für eine jüdische Gemeinde ein äußerst wichtiger Ort, ist er doch auf alle Ewigkeit angelegt und darf nie wieder einer anderen Bestimmung zugeführt werden. Die Neubelegung einer Grabstätte ist nach dem jüdischen Kultus und den Vorschriften der Halacha absolut undenkbar. Ein Besitz an diesen Grundstücken war den Judengemeinden immer sehr wichtig und man hielt nach Möglichkeit auch Erweiterungsflächen vor, da ein jüdischer Friedhof im Laufe der Jahrzehnte und Jahrhunderte sich größenmäßig immer weiter ausdehnen musste.

In Beilstein steht der älteste noch lesbare Grabstein an der nördlichen Spitze des Areals (Richtung Burgruine). Ein Rafael, Sohn des Moshe, gestorben am 10. November 1818 fand hier seine Ruhestätte. Die Gräberreihen verjüngen sich nach Süden hin und lassen als jüngste Grablege eine Stele für Eva Simon aus Bruttig erkennen, gestorben am 1.1.1938. Danach hat es keine Beerdigungen mehr gegeben. Nach dem Pogrom vom November 1938 wanderten immer mehr jüdische Familien aus dem Kreis aus. Die es nicht rechtzeitig schafften, wurden ab 1941/42 in die Konzentrationslager deportiert. In der Folge hat man den Friedhof sich selber überlassen und die Natur hat sich seiner bemächtigt, was ein Stück weit auch jüdischer Tradition entspricht. Eine zielgerichtete Schändung bzw. Zerstörung hat es in der NS-Zeit wohl nicht gegeben. Auffällig ist jedoch bei vielen Grabstelen das Fehlen der inneren Intarsienplatten – oft aus Marmor oder geschliffenem Granit gefertigt. Diese Platten mit Grabinschriften, Geburts-und Todesdaten sind heute kaum noch vorhanden. Ob hier die NS-Zeit mit ihren antisemitischen Taten und Exzessen ursächlich ist, kann man heute nur noch vermuten.

Sukkotdächer in Beilstein

Eine Besonderheit, die bis in das beginnende 20. Jahrhundert das Stadtbild Beilsteins stark bestimmt haben dürfte waren die sogenannten Sukkot Dächer in Beilstein. Das war eine technische Besonderheit, die es ermöglichte Teilbereiche eines verschieferten Dachstuhles aufzuklappen. Erklärbar war diese Eigentümlichkeit mit den Erfordernissen, die das einwöchige jüdische Sukkotfest im Herbst mit sich brachte.

Das sieben tägige Sukkotfest oder auch Laubhüttenfest wird von den Juden im Herbst gefeiert; ursprünglich als Erntedankfest, später auch als Erinnerung an den Auszug der Israeliten aus Ägypten unter der Anführerschaft von Moses. (etwa 3300 Jahre v.u. Zeitrechnung). Während der 40- jährigen Wüstenwanderungen lebten die Israeliten in Zelten oder provisorischen Hütten. Der Aufenthalt der jüdischen Familie während des Sukkotfestes in solchen Hütten, die meist aus Zweigen, Flechtwerk, Laub, Stroh usw. errichtet wurden und mit einem provisorischen lichtdurchlässigem Dach aus Zweigen und Laub gedeckt waren, sollte an diese entbehrungsreiche Zeit erinnern.

Die Sukka/ Laubhütte musste im Freien stehen und den Blick zum Sternenhimmel ermöglichen. Das war für die jüdischen Beilsteiner im Ortskern nur sehr schwer zu erfüllen – besaßen doch die wenigsten Wohnhäuser einen Hof, Garten oder ähnliches. Beilsteiner Juden setzten das göttliche Gebot, sieben Tage unter freiem Himmel zu leben in einer höchst kreativen Form um, indem man das mit Schiefer gedeckte Satteldach mit einer Mechanik versah, die es ermöglichte Teile des Daches aufzuklappen.

Man wohnte dann eine Woche auf dem Dachboden, oft in einem speziell dafür eingerichteten Raum. Eine noch geschicktere Lösung, die man in Beilstein zumindest bei zwei Häusern nachweisen kann, war folgende: Die jüdische Familie zog nicht auf den Dachboden, sondern blieb während des ganzen Festes in ihren normalerweise genutzten Räumen wohnen. Die Erfordernis unter dem Sternenhimmel zu verweilen, wurde erfüllt indem man Aussparungen im Boden herausnahm (in einem Fall auf drei Etagen) und somit sogar den Parterrebereich noch nutzen konnte. In der Mitte des 19. Jahrhunderts dürfte es etwa ein Dutzend dieser Sukkotdächer in Beilstein gegeben haben. Die letzten beiden (die ehemalige Jugendherberge und das heutiges Gasthaus „Gute Quelle“, beides auf dem Marktplatz gelegen) wurden durch Sanierung der Dächer in den 1950er und 1960er Jahren zerstört.

Zerfall der jüdischen Gemeinde

Im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts zerfielen die jüdischen Gemeinden im Kreisgebiet zunehmen. Diese Entwicklung traf auch auf Beilstein zu. Die Judenemanzipation im Wilhelminischen Reich ab etwa 1871, aber auch eine zunehmende Assimilation ließ vor allem junge Familien in die preußischen Metropolen ziehen. Sie sahen im Leben ihrer Väter und Großväter als Landjuden keine erstrebenswerte Zukunft mehr. Es kam zu einer zunehmenden Überalterung der jüdischen Gemeinden im Raum, die sich auch in Beilstein zeigte. Gab es in den 1830er Jahren noch bis zu 20 Jüdische Schulkinder am Ort, hat man 1867 den Gedanken an eine eigene jüdische Schule in Ermangelung ausreichender Schülerzahl aufgegeben.

Lebten im Jahre 1840 bei einer Gesamteinwohnerzahl von 299 Einwohnern insgesamt 79 Juden in Beilstein, war ihre Zahl kurz nach dem Ersten Weltkrieg auf wenige Menschen geschrumpft. Den letzten jüdischen Gottesdienst hat die Beilsteiner Synagoge wohl vor dem ersten Weltkrieg gesehen und man sah sich gezwungen die Gemeinde auch offiziell aufzulösen und sich von den letzten Kultusgegenständen zu trennen. In einer Anzeige vom 16. April 1920 veröffentlicht im „Jüdischen Boten vom Rhein – Jüdisches Wochenblatt“ bietet die israelitische Gemeinde zu Beilstein aufgrund ihrer Selbstauflösung diverse Kultusgegenstände, Bücher, selbst eine Tora Rolle zum Kauf an.

Wenige Jahre später verkaufte Sigmund Lipmann auch das Synagogengebäude in der Weingasse. Die mehr als 600 Jahre bestehende Jüdische Gemeinde zu Beilstein existierte nicht mehr.

Die Zeit der NS- Verfolgung

Mit der Machtübertragung an die NSDAP am 30. Januar 1933 wurde das Leben für Menschen jüdischen Glaubens in Deutschland sukzessive unerträglich. Von der ehemals großen jüdischen Gemeinde in Beilstein wohnten zu Beginn des Jahres 1933 in Beilstein nur noch das Ehepaar Karl und Theresia Koppel und die Schwester von Karl Koppel. Der Weingutsbesitzer und Gastwirt Sigmund Lipmann war im Jahr zuvor, 1932 verstorben. Alle anderen jüdischen Familien waren in den Jahren zwischen 1900 und etwa 1930 von Beilstein fortgezogen. Das Ehepaar Koppel betrieb auf dem Marktplatz einen kleinen Lebensmittelladen. Bereits drei Tage nach dem Pogrom vom 9. November 1938 wurde es allen Juden in Deutschland per Gesetz verboten Geschäfte und Unternehmen zu besitzen. So wurde auch der Kolonialwarenladen der Koppels auf dem Marktplatz Ende 1938 arisiert. Im Frühjahr 1939 zieht Karl Koppel mit Ehefrau und Schwester Mathilde Koppel nach Köln, in Beilstein hatte man ihnen die Lebensgrundlage entzogen.

Gut drei Jahre später am 15.Juni 1942 wurde die Familie Koppel mit dem zweiten großen Kölner Transport in das Konzentrationslager bzw. Zwangsghetto Theresienstadt deportiert. Dieser Deportationszug mit der Bezeichnung III/I umfasste 963 Personen, die hierbei erstmalig in Viehwaggons gepfercht, von Köln aus abtransportiert wurden. Der Zug wurde eilig zusammengestellt, um schnell Ersatzwohnraum für die am 30. Mai 1942 beim großen Bombenangriff auf Köln ausgebombten „deutschblütigen“ Kölner zu schaffen. Wenige Monate später verschleppte man die Familie Koppel in das Konzentrationslager Treblinka. Karl Koppel wurde dort am 21. September 1942 ermordet, seine Frau und Schwester wahrscheinlich am gleichen Tag.

Von den Beilsteinern jüdischen Glaubens, die um 1900 in Beilstein ansässig waren, wurden nach derzeitigem Stand der Forschung in der Zeit des Deutschen Faschismus 14 Menschen in den Konzentrationslagern ermordet. Es gab allerdings keine Deportationen aus Beilstein, da diese Beilsteiner den Ort bereits Jahre vorher schon verlassen hatten.

Der Sohn von Sigmund Lipmann, Wolf Lipmann, Jahrgang 1910 hatte neben seinem jüdischen Vater eine nichtjüdische Mutter. Er galt damit nach den rassistischen Nürnberger Gesetzten vom September 1935 als sogenannter „Halbjude“. Das war ein Status, der einige der Betroffenen eine Zeit lang noch vor der Deportation und Vernichtung bewahrte. Trotzdem unterlag Wolf Lipmann diversen Beschränkungen und Repressalien. Sein Status klassifizierte ihn allerdings als „wehrunwürdig“ und er wurde nicht in die Wehrmacht eingezogen. Das änderte sich zum Ende des Krieges. Im Februar und März 1945 wurden in unserem Raum Kinder, Kriegsversehrte und dann auch noch „Wehrunwürdige“ eingezogen. Dieses letzte Aufgebot der sogenannte Volkssturm sollte die anrückenden Amerikaner aufhalten. Zum Volkssturm rekrutierte man in Beilstein einen 15 jährigen Jungen und schließlich noch Wolf Lipmann. Beide verspürten wenig Lust am Ende des Krieges noch sinnlos ihr Leben zu geben und versteckten sich einige Tage bis Mitte März 1945 in einer Weinberghütte. Natürlich hörte man auch im Moselkrampen heimlich den englischen Radiosender BBC und wusste, dass die Befreiung durch die amerikanische Armee nur noch wenige Tage auf sich warten lassen würde. Die Verwandten versorgten die beiden für einige Tage mit Lebensmitteln und so kam es nach Ende des Krieges zu der recht „merkwürdigen“ Erzählung, dass die Beilsteiner während der Nazizeit Ihre Juden beschützt hätten.

Was erinnert heute noch an die Jüdische Gemeinde Beilstein?

Vergegenwärtigt man sich, wie bedeutend die jüdischen Beilsteiner mehr als 600 Jahre für den Ort waren, so ist es recht betrüblich wie wenig an das jüdische Beilstein heute noch erinnert. Der jüdische Friedhof liegt außerhalb des Ortskernes und wird von den allerwenigsten Touristen wahrgenommen. Auch gibt es im Ortskern keinerlei Hinweis mehr auf diesen Friedhof. Die ehemalige Synagoge, heute teilweise als Kunstgallerie genutzt, besitzt im Inneren ein kleines privates Museum zur Geschichte Beilsteins und seiner Juden, wird aber ebenfalls kaum wahrgenommen. Ein kleines Hinweisschild, welches an der Außenwand auf die ehemalige Funktion des Gebäudes hinwies, wurde vor einigen Jahren, nachdem es mit einem Hakenkreuz beschmiert wurde, abgenommen und von der Gemeinde Beilstein nicht wieder angebracht. Von den ehemals bestehenden aufklappbaren Sukkotdächern ist nach den Umbauten und Renovierungen der letzten Jahrzehnte kein einziges mehr erhalten. Das Wohnhaus, ebenso das Geschäftshaus des Koppel´schen Kolonialwarenladen stehen noch, aber auch hier weist nichts auf die ehemalige Besitzerfamilie und ihr grausames Schicksal hin. Vielleicht sollte sich Beilstein an der Geschichtsaufarbeitung der Nachbargemeinde Bruttig ein Beispiel nehmen. In Bruttig-Fankel hat im Jahr 2019 der Kölner Künstler Gunter Demnig mit seinem Projekt „Stolpersteine“ an die ermordeten Einwohner während der NS-Diktatur erinnert. Das würde auch Beilstein gut zu Gesicht stehen. Nach 80 Jahren des Verdrängens und Vergessens würde es nicht nur die Beilsteiner Familie Koppel verdienen, dass man sich ihrer erinnert.

Breiten Raum nimmt das Thema „Jüdische Geschichte Beilstein“ ein im Rahmen der regelmäßig in Beilstein vom Autor durchgeführten „Historischen Stadtführungen 700 Jahre Beilstein“. Informationen hierzu: www.stadtfuehrungen-beilstein.de

Literatur und Quellen:

Schleindl Angelika: Spuren der Vergangenheit – Jüdisches Leben im Landkreis Cochem-Zell. Briedel 1996

Wendling Wolfgang: Die jüdische Bevölkerung im Kreis-Cochem Zell im 19. Jahrhundert. In: Jahrbuch Kreis Cochem 1986, S. 226-231

Hansel Wilfried: Die Judenschule in Beilstein – mit einem Beitrag von Otto Münster. In: Jahrbuch Kreis Cochem-Zell 1988, S.99-102

Landesamt für Denkmalpflege Rheinland-Pfalz (Hrsg.): …und dies ist die Pforte des Himmels – Synagogen Rheinland-Pfalz Saarland. Mainz 2005

Renard Prof. Dr.: In: Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Heimatschutz (Hrsg.) 9. Jahrgang Heft3, S. 149-158 Beitrag zu Beilstein. Düsseldorf 1915

Gottwaldt Alfred u. Schulle Diana: Die Judendeportationen aus dem Deutschen Reich 1941-1945. Wiesbaden 2005

Schommers Reinhold: Die Beilsteiner Judengemeinde und ihre Synagoge. In: Sobernheimer Gespräche III Das Land an der Mosel Kultur und Struktur. Bad Sobernheim 1995

Vogts Hans: Kunstdenkmäler der Rheinprovinz – Band Kreis Zell. S. 55-79 Beitrag zu Beilstein Düsseldor 1938

Hönl Joh.: Die Geschichte von Beilstein. Ohne Ort 1978

Kahlki J.: Beilstein das Dornröschen der Mosel. Cochem, ohne Jahresangabe

Regesten des Archives der Herrschaft Winneburg-Beilstein im Gesamtarchiv der Fürsten von Metternich im staatlichen Zentralarchiv zu Prag. Urkunden bis 1400, bearbeitet von J. Mötsch. Koblenz 1989

Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Heimatschutz, Heft 1/ 1931: Jüdische Kultur- und Kunstdenkmäler, Düsseldorf 1931

Borger Hugo und Steuer Heiko (Hrsg.) : Judaica – Kölnisches Stadtmuseum, Köln o.J.

Hieke Katrin: Das Rheinische Museum Haus der rheinischen Heimat in Köln 1925-1956, Berlin 2018

Corbach Dieter: 6.00 Uhr ab Messe Köln-Deutz – Deportationen 1938-1945, Köln 1994

Internetquellen:

Aus der Geschichte der jüdischen Gemeinden im deutschen Sprachraum www.juedische-gemeinden.de (abgerufen am 5.7.2019)

Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde Beilstein www.alemannia-judaica.de (abgerufen am 5.7.2019)

Landschaftsverband Rheinland: Synagoge in Beilstein www.KuLaDig.de (abgerufen am 5.7.2019)

Rainer Vitz: Beilstein in vergangener Zeit – Historische Stadtführungen 700 Jahre Beilstein www.stadtfuehrungen-beilstein.de (abgerufen am 5.7.2019)

Ausstellung „Landjudentum an der Mosel“ in Ediger-Eller